Projektstruktur und Arbeitspakete

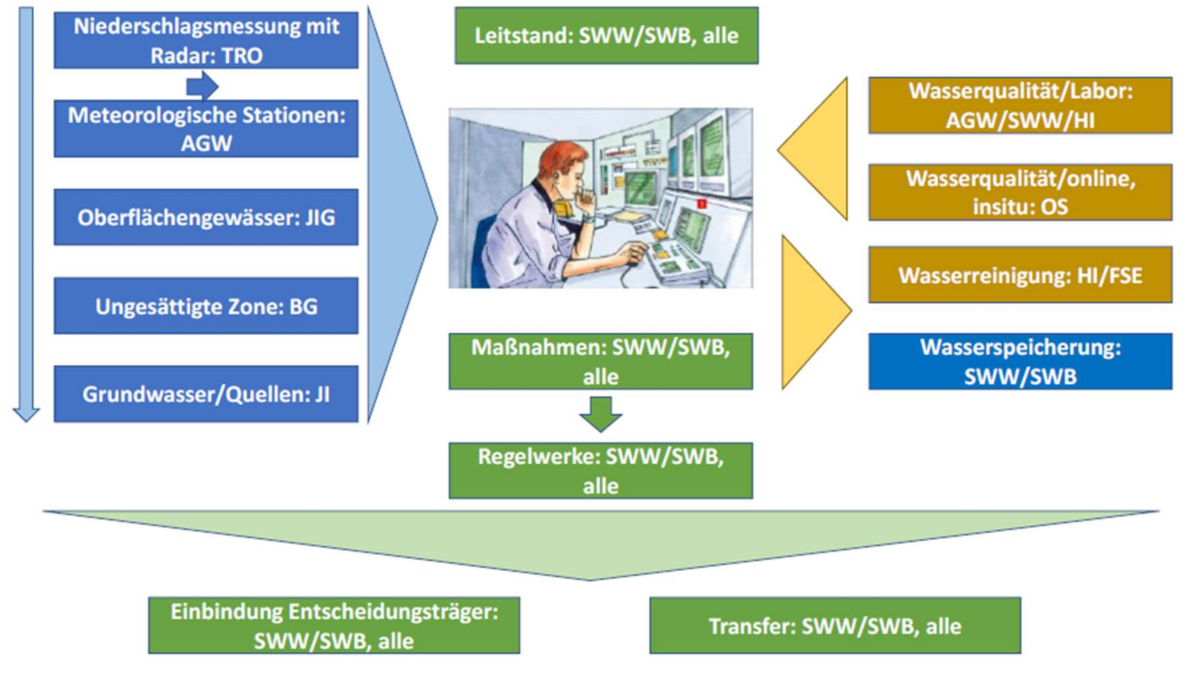

Die Projektstruktur von ZukoWa ist inter- und transdisziplinär angelegt und gliedert sich in mehrere miteinander verknüpfte Arbeitspakete, die gemeinsam auf die Entwicklung eines übertragbaren, zukunftsfähigen Wassermanagements abzielen. Zentrale Bestandteile sind der Aufbau einer flächendeckenden Messinfrastruktur (AP 1), die Modellierung des Wasserhaushalts unter Berücksichtigung meteorologischer, hydrologischer und hydrogeochemischer Daten (AP 2) sowie die Ableitung und exemplarische Umsetzung von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung (AP 3). Ergänzt wird dies durch ein Wissens- und Datenmanagement (AP 4) sowie durch Aktivitäten zur Übertragung der Ergebnisse auf andere Regionen und zur Verankerung in wasserwirtschaftlichen Standards (AP 5). Die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, kommunalen Versorgern und spezialisierten Unternehmen gewährleistet eine praxisnahe Umsetzung und hohe Relevanz der Projektergebnisse.

Projektziele

Das Hauptziel des Projektes ZukoWa ist, ein zukunftsfähiges Wassermanagement für quellwasserabhängige, kommunale Wasserversorger in Mittelgebirgsregionen unter den Bedingungen des Klimawandels zu entwickeln, exemplarisch umzusetzen und in den Regelbetrieb zu überführen. Am Beispiel von fünf Kommunen im Mittleren Schwarzwald, darunter die Stadtwerke Bühl, sollen Konzepte erarbeitet werden, die sowohl die sichere Versorgung mit Trinkwasser gewährleisten als auch die Anpassungsfähigkeit an zunehmende Klimaextreme verbessern. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Übertragbarkeit der entwickelten Methoden auf weitere Kommunen in vergleichbaren Regionen gelegt.

ZukoWa verfolgt die folgenden Projektschwerpunkte:

-

Der Aufbau einer modernen Messinfrastruktur: Dazu gehören Wetterstationen mit Bodenfeuchtesensoren, Grundwasserpegel, Abflussmesssysteme sowie Multiparametersonden zur Wasserqualitätsüberwachung. Diese Daten dienen der Echtzeiterfassung und -bewertung der Wasserressourcen und -qualität in den Quelleinzugsgebieten.

-

Die Entwicklung und Anwendung von Wasserhaushaltsmodellen: Kompartimentsübergreifende Modelle erfassen meteorologische, geologische und hydrologische Daten, um Szenarien zur Wassermenge und -qualität zu simulieren. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für ein anpassungsfähiges Wassermanagement in Zeiten variabler Niederschlagsverhältnisse.

-

Die exemplarische Umsetzung angepasster Maßnahmen: Dies umfasst u. a. den Umbau von Waldwegen zur Maximierung der Versickerung, die Einrichtung von Speicheranlagen sowie die Auslegung ressourcenschonender Wasseraufbereitungsanlagen zur Bewältigung von Qualitätsschwankungen nach Starkregenereignissen.

-

Die Integration der wissenschaftlichen Erkenntnisse in operative Leitstände: Ziel ist eine situative, datengestützte Steuerung der Wasserversorgung, die sowohl auf aktuelle Ereignisse reagieren als auch zukünftige Entwicklungen antizipieren kann.

-

Die Einbindung regionaler Akteure und wasserwirtschaftlicher Unternehmen: Über regelmäßige Projekttreffen, Schulungen und die Beteiligung kommunaler Partner wird ein Wissenstransfer sichergestellt, der den dauerhaften Einsatz der entwickelten Lösungen ermöglicht.

-

Die Überprüfung der Übertragbarkeit auf andere Regionen: Die Konzepte werden gemeinsam mit weiteren Versorgern z. B. im Südschwarzwald oder Harz diskutiert, angepasst und validiert, um eine weite Anwendung zu fördern.

Diese Ziele führen zur Entwicklung eines übertragbaren, klimaresilienten Wassermanagementsystems für kleine kommunale Unternehmen, das es ermöglicht, die Wasserversorgung langfristig zu sichern, die Ressourcennutzung nachhaltig zu gestalten und gleichzeitig die ökologischen Rahmenbedingungen in sensiblen Mittelgebirgsregionen zu erhalten.